La Saga des Jeux Vidéo

Daniel Ichbiah

Editions PixLove

1997, 1998, 2004,

2009, 2012, 2018

- Ce distributeur que nous avons en Allemagne, tu sais à quoi je me rends compte qu’il est en train de me mentir ?

- Non, Frank...

- Au fait qu’il ouvre la bouche.

Jamais à court d’un bon mot, Frank Herman avait tout du parent idéal, avec son air bonhomme, ses yeux rieurs et un charisme personnel profond. Surnommé Oncle Frank par ses congénères, le quinquagénaire au front dégarni était râblé et portait d’énormes lunettes de vue. Pragmatique et forcené du travail, il ne s’intéressait absolument pas au côté créatif des jeux, mais à leurs capacités de vente. Ses qualités relationnelles et son humour faisaient le reste.

Au cours des trente années précédentes, Herman avait successivement endossé les casquettes d’expert-comptable et d’investisseur bancaire. Après la crise pétrolière de 1973, l’établissement qu’il dirigeait avait sombré corps et bien et Herman avait connu une longue traversée du désert, survivant tant bien que mal à coups d’expédients. Il s’était retrouvé de manière presque fortuite en 1978 à gérer l’importation de films vidéo depuis les Etats-Unis.

Les relations qu’il avait développées avec des établissements bancaires outre-Atlantique lui avaient facilité la tâche.

« Les américains sont des gens formidables, se plaisait à dire Herman. Ils sont prêts à traiter avec vous alors qu’ils ne vous connaissent ni d’Eve ni d’Adam. Il suffit de leur offrir de l’argent ! ».

L’importation sur le sol anglais de vidéocassettes américaines, pour l’essentiel des séries B d’un niveau médiocre, avait généré un revenu confortable. Mais à partir de l’année 1982, les « majors » gérant elles-mêmes la distribution de leurs vidéocassettes, le marché était devenu plus âpre, et Oncle Franck songeait à diversifier ses activités.

L’occasion lui fut offert par le dirigeant d’une société cliente avec qui il s’était lié d’amitié. Martin Alper, un homme maigre affectionnant le port d’une barbe de trois jours et au visage souvent surmonté de lunettes dirigeait l’entreprise Video Tape International.

Au début de l’année 1983, l’un des boutiques desservies par Video Tape International avait fait faillite. Faute de pouvoir le régler, le gérant avait alors offert de dédommager Martin Alper en lui cédant son stock de jeux pour l’ordinateur Commodore 64.

Alper avait réceptionné des milliers de cassettes sans réellement comprendre ce qu’elles pouvaient contenir au juste.

C’est lorsqu’il s’était avisé de les vendre qu’il avait eu une révélation : elles avaient été écoulées en un temps record.

Ce qui avait le plus surpris Alper était l’ampleur de la marge réalisée sur l’opération. De tels logiciels de jeux étaient couramment vendus cent francs alors que leur coût de production était infime en comparaison. Il avait réalisé qu’un secteur particulièrement profitable était en train d’émerger.

Lors d’une visite de Herman chez Video Tape International, Alper lui avait montré ces fameuses cassettes :

- Regarde Franck, ces articles sont vendus environ 100 francs alors qu’ils coûtent environ deux francs à produire. Il y a là une opportunité de développement fabuleuse. J’aimerais me lancer dans la diffusion de ces jeux en les vendant cinq fois moins cher que leur prix habituel. Est-ce que tu serais prêt à monter l’affaire avec moi ?

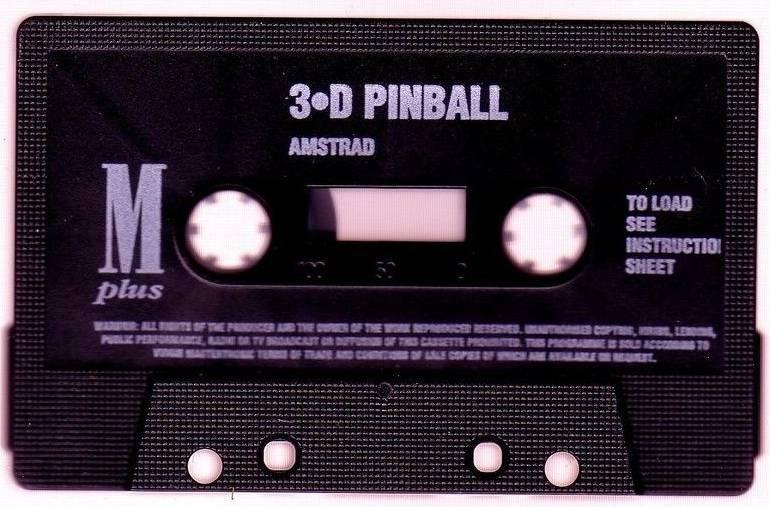

Oncle Franck avait répondu « Banco » et la compagnie Mastertronic était née dans la foulée. Alper avait pris une année sabbatique et s’était rendu dans tous les salons spécialisés organisés en Europe afin de rencontrer des programmeurs. Mastertronic avait ainsi lancé le développement d’une gamme de jeux pour les ordinateurs Commodore 64 et Spectrum.

Les premiers jeux à vingt francs pièce diffusés par la société de Martin Alper et Frank Herman étaient apparus à la mi 1984. Seize représentants avaient été embauchés avec pour mission de sillonner l’Europe et trouver des distributeurs pour ces logiciels à prix cassés. La demande avait été telle que Mastertronic était devenue bénéficiaire après six semaines. Au bout d’un an, la compagnie vendait près d’un tiers des jeux écoulés sur le sol européen.

Vers le milieu de l’année 1986, au cours d’un voyage aux Etats-Unis, Martin Alper avait découvert le phénomène Nintendo. Il était alors revenu en Angleterre en clamant à ses collègues que cette console allait envahir le monde, et qu’il fallait absolument que Mastertronic en prenne la distribution européenne sans plus attendre.

Hélas, Minoru Arakawa, le président de Nintendo of America avait opposé une fin de non recevoir aux avances de Alper et Herman - Nintendo entendait s’appuyer sur un géant du jouet tel que Mattel ou Bandaï pour superviser le lancement européen de la NES.

Convaincus que le secteur de la console

était en train de redémarrer et que tout était encore possible sur le Vieux

Continent, Alper et Herman avait réfléchi à une solution alternative.

Un ancien cadre d’Atari devenu consultant, Anton Bruehl, leur avait alors signalé l’existence d’une société nommée Sega. A première vue, ce constructeur de consoles n’avait rien de très alléchant : il devait couvrir en tout et pour tout un pour cent du marché mondial. Mais il n’existait pas d’autre alternative...

La société Sega avait été fondée à Tokyo en avril 1954 par un américain du nom de David Rosen, alors âgé de vingt ans. Natif de Brooklyn, ce grand jeune homme avait rencontré une délicieuse asiatique alors qu’il effectuait son service armé au Japon dans l’aviation. Une fois libéré des obligations militaires, il était revenu à Tokyo pour épouser sa douce et tendre. Il avait alors fondé la Rosen Entreprise, une compagnie ne comptant pour seul employé que lui-même. L’homme d’affaires expatrié s’était d’abord lancé dans l’import-export d’articles d’art et l’établissement de cabines de photomaton. Puis, à partir de 1956, il avait démarré l’importation de machines électroniques de loisirs, flippers, baby-foot et autre juke-box qu’il plaçait dans les bases militaires américaines établies au Pays du Soleil Levant.

Les soldats stationnés dans l’archipel raffolaient de tels appareils, qui pour cinquante centimes environ, permettaient de frapper une balle de base-ball ou de tirer sur une cible mouvante à l’aide d’une carabine. Mais les machines livrées depuis Chicago manquaient d’attrait et au bout de quelques années, Rosen avait songé à développer ses propres modèles.

En 1965, David Rosen avait racheté une compagnie de Tokyo spécialisée dans les jukebox et distributeurs automatiques, qui avait pour coutume d’estampiller le terme SEGA, abréviation de SErvice GAmes sur ses appareils.

L’américain avait fusionné cette compagnie avec la sienne et fondé Sega Enterprise avec pour ambition de développer des jeux pour parc d’attractions.

Le premier jeu produit par la nouvelle entité, Periscope, permettait à un joueur de lancer des torpilles sur un bateau, en visant à partir d’un périscope.

Cette machine qui reposait sur des trouvailles techniques de taille avait immédiatement rencontré les faveurs du public, au Japon comme aux Etats-Unis.

Rosen recevait des lettres de responsables de salles d’arcade affirmant que cette attraction avait à elle seule sauvé l’industrie ! Il apprit alors une leçon qui guidera par la suite la compagnie : une technologie de qualité supérieure conquiert le marché. Rosen devint millionnaire en dollars dès l’année 1971 lorsqu’il vendit sa société à Gulf & Western Industries - tout en demeurant président de Sega. Tout au long de la décennie, l’américain qui prenait de l’embonpoint et voyait son front se dégarnir, oeuvra à exporter ses machines d’arcade dans le monde entier.

Vers la fin des années soixante-dix, Rosen avait noué une relation privilégié avec un certain Hayao Nakayama. L’entreprise dirigée par cet entrepreneur était son meilleur client; elle achetait des stocks entiers de cartes à Sega pour les écouler dans les pays les plus divers du globe.

Nakayama était une personnalité complexe, avec un besoin perpétuel d’auto-affirmation. Gêné par sa calvitie, il laissait ses cheveux pousser sur les côtés et les rabattait en une boule sur le crâne. Suite à une éducation rigide, Nakayama avait été contraint par son père à suivre des études de médecine alors qu’il n’éprouvait aucun intérêt pour le sujet. Une fois installé, il avait finalement abandonné son cabinet médical pour se lancer dans le commerce. Qu’il soit motivé par un désir de revanche ou par un don naturel, Nakayama avait excellé dans le monde des affaires. Il avait toutefois conservé un sentiment d’inconfort qu’il compensait par une attitude intransigeante et dure. Lors de ses relations, il dissimulait son malaise par un débit verbal accéléré.

Rosen avait trouvé dans Nakayama la personne idéale pour prendre les rennes de Sega. Ouvert à la culture occidentale, le petit homme parlait couramment l’anglais et appréciait les bons vins, à commencer par les Bordeaux. En 1979, Rosen procéda à l’acquisition de la compagnie de distribution de Nakayama. L’homme à la drôle de coiffure devint directeur général de Sega en échange d’un salaire princier et de quatre pour cent des actions de l’entreprise. Il allait rapidement se révéler un patron de droit divin, dans la lignée des empereurs japonais.

Sous la direction de Nakayama, Sega allait prendre un virage technologique, amplifiant ses efforts de Recherche et Développement de produits. Portée par le boom mondial des jeux vidéo, Sega introduisit plusieurs attractions révolutionnaires, tels Astron Belt, le premier jeu puisant ses images sur un laserdisc ou SubRoc-3D, le premier titre en trois dimensions. En 1982, ses revenus mondiaux approchaient le milliard de francs.

Sega avait mis au point sa première console familiale, la NSG-1000, lorsqu’elle essuya de plein fouet la crise mondiale du jeu vidéo. Au début de l’année 1984, les salles d’arcades fermaient les unes après les autres, touchées par la soudaine désaffection des adolescents. Dans l’affolement qui s’ensuivitt, Gulf & Western vend ses avoirs Sega à la Bally Manufacturing Corp. Rosen, Nakayama et plusieurs investisseurs japonais se regroupèrent afin de racheter les avoirs de Sega pour trente huit millions de dollars. Un partage géographique du pouvoir fut décidé. Nakayama conserverait la présidence de Sega Enterprise, tandis que Rosen prendrait la direction d’une filiale américaine, Sega of America.

Comme la plupart des acteurs du jeu vidéo, Nakayama et Rosen furent pris par surprise lors de l’offensive de Nintendo. Le temps de réagir avec une console pour le marché familial, la Master System, il était trop tard. La NES était dans tous les foyers japonais et se répandait comme une traînée de poudre sur le sol américain.

Toutefois, la partie n’était jamais totalement perdue, car de la débâcle d’Atari suivie du boom de Nintendo, Rosen et Nakayama retenaient une leçon : chaque génération de machine était vouée à être balayée par une autre, plus puissante technologiquement. « Nous avons toujours vu une industrie plus forte émerger des cendres de la précédente, se plaisait à dire Rosen ». Dès 1984, les équipes de Recherche et Développement reçurent pour mission de développer une console éclipsant la NES en terme de capacités.

Et la chance voulut que, dans l’euphorie de la conquête du Pacifique, Nintendo ait négligé le marché européen…

Le britannique Frank Herman débarque en novembre 1986 dans la mégapole japonaise en vue de rencontrer Rosen et Nakayama. De l’aéroport, il affrète un taxi pour Haneda, un vieux quartier industriel totalement dépourvu de charme sur la bordure sud ouest de la baie de Tokyo. C’est là qu’est situé le siège de Sega - une foultitude de locaux secondaires étant disséminés dans la ville.

Le véhicule dépose Oncle Franck devant un bel immeuble carré et moderne de Haneda. Dans le bâtiment administratif, les bureaux paysagers sont décorés avec une sobriété qui frise l’indigence. Depuis les fenêtres, on aperçoit l’usine située sur le trottoir d’en face, qui construit les machines d’arcades. Le visiteur britannique est impressionné par le nombre de gens travaillant dans un même espace et l’ardeur qu’ils mettent à avoir l’air occupé en toutes circonstances. Soumis à la discipline de fer qu’impose Nakayama, les employés paraissent perpétuellement aux aguets, toujours prêts à répondre à toutes les questions possibles et imaginables que leur président pourrait leur poser.

Frank Herman qui a souvent connu des négociations chaotiques avec des entreprises japonaises est agréablement surpris par la convivialité de l’entrevue avec David Rosen. Tout en conversant avec des manières huilées, le fondateur de Sega, vêtu de manière impeccable, explique qu’il vit désormais le plus clair de son temps en Californie et laisse entendre que la compagnie va développer des produits spécifiquement pour le marché américain.

Nakayama apparaît comme un homme à deux visages. Si au sein de sa compagnie, il maintient une ambiance d’effroi et d’intimidation, vis à vis des « gaijin » - les étrangers - il se montre charmeur, raffiné et même humain. Il dépeint à Herman une situation rose, le secteur des jeux d’arcade ayant repris des couleurs, et confie que Sega se prépare à entrer à la Bourse de Tokyo. A l’en croire, la force de la compagnie réside avant tout dans sa puissance de création et d’innovation - un quart des salariés travaillent à la recherche et au développement.

Au fil des conversations, Nakayama apparaît comme un fanatique

du logiciel qui passe le plus clair de ses loisirs à examiner les produits de

ses concurrents et à rechercher des idées de jeux. Mais Herman est avant tout

impressionné par l’amplitude de sa vision. Nakayama juge déjà que le secteur du

jeu vidéo sera le fer de lance d’un secteur dont on commence à peine à

parler : le multimédia, l’industrie appelée à naître de la fusion de

l’informatique et de la vidéo.

Oncle Franck n’est pas venu les mains vides et met ses interlocuteurs dans la confidence. Accoutumée à vendre des logiciels avec un profit élevé, Mastertronic n’est pas a priori armée pour affronter un marché de la console dans lequel les marges sont infimes. Afin d’asseoir la trésorerie de leur entreprise, Martin Alper et Frank Herman ont décidé de faire entrer le holding Virgin à hauteur de cinquante pour cent dans le capital de Mastertronic. La société va être rebaptisée pour l’occasion Virgin Mastertronic. De par sa forte implantation européenne et son image auprès des jeunes, Virgin est appelé à servir de « cheval de Troie » dans l’invasion du Vieux Continent.

Dès le début de l’année 1987, Virgin Mastertronic démarre la diffusion de la console Master System en Angleterre. Frank Herman, qui supervise l’opération Sega est assisté dans la tâche par Nick Alexander, un drôle d’individu qui semble tout droit sorti d’un groupe de rock, avec ses cheveux longs et son visage poupin. La perfide Albion n’a pas encore été touchée par la vague Nintendo et quand Herman et Alexander font la tournée des distributeurs, ils se heurtent à l’incrédulité des grands acheteurs. « Vous êtes dingues ! Comment pouvez-vous vendre des consoles alors que des centaines de milliers de VCS invendues sont enfouies dans les déserts de l’Amérique ? »

Mais les bonnes relations qu’Oncle Franck a patiemment tissé dans le Royaume Uni finissent par payer. La chaîne de magasins Woolworth accepte finalement de proposer la Master System dans ses rayons. Sur le premier lot de vingt mille consoles importées en Grande Bretagne, la moitié trouve acquéreur, signe qu’il existe encore un semblant de vie pour ce marché. D’autres grandes chaînes suivent alors le mouvement.

Dès la fin de l’année 1987, Virgin Mastertronic peut se targuer d’avoir vendu quatre vingt mille consoles ce qui la place au même niveau que Nintendo sur le sol européen. L’étape suivante consiste à traverser la Manche. Frank Herman qui adore la France - il possède un appartement à Saint-Raphaël - n’attend qu’un feu vert de Richard Branson.

Jeune loup aux passions hétéroclites, Jean Martial Lefranc a démarré sa carrière à Publicis où au terme d’une bataille homérique, il a obtenu les droits de diffusion de TV6. Lorsque la chaîne musicale a été créée en février 1986, il est devenu l’adjoint de son président, Patrice Blanc-Franquart. Lorsque le nouveau Ministre de la Culture, François Léotard a supprimé la concession de TV6, Patrick Zelnick, président de Virgin France a invité Lefranc à le rejoindre dans le cadre de la diversification des activités de la maison de disque - dont l’exemple le plus frappant est l’ouverture du magasin Megastore sur les Champs Elysées.

Lefranc s’est retrouvé à la tête d’une entité, Virgin Loisirs, originellement vouée à la diffusion de cassettes vidéo. La filiale s’est installée dans les quatre vingt mètres carrés d’une ancienne galerie de peinture sous les arcades de la place des Vosges, près des appartements de Jean Edern Hallier et Jack Lang, que Lefranc croise le matin tandis qu’il se rend à son bureau.

Au début de l’année 1988, Martin Alper vend les parts résiduelles de sa société à Virgin. Richard Branson insiste pour qu’une filiale de Virgin Mastertronic soit ouverte aux Etats-Unis afin de reproduire le modèle d’édition de logiciels étrenné en Europe.

Alper et Herman décident de tirer à pile ou face afin de déterminer lequel des deux partira aux Etats-Unis.

Comme la pièce désigne le plus jeune des deux, Alper emmène sa famille en Californie, trouve un appartement à Laguna Beach, et fonde l’édition Virgin Games à Los Angeles.

Frank Herman, qui a conservé la direction britannique ne tarde par à découvrir que les rapports avec Branson sont d’une rare efficacité.

- Je vous ai préparé un dossier afin d’expliquer pourquoi il serait utile de s’appuyer sur Virgin France pour lancer la Megadrive sur le sol français, explique Herman.

- Je n’ai pas vraiment le temps de parcourir ce que vous avez rédigé, rétorque Branson. Mais la proposition me semble aller de soi. Vous avez mon feu vert !

Quelques jours plus tard, en février, Herman est à Paris en février dans le bureau de Patrick Zelnick afin de lui présenter la Master System. Très vite, il est apparent que le patron de Virgin France est déconcerté par ce nouveau mandat. Puisque les ordres viennent d’en haut, il choisit de se décharger habilement de ce bébé sur l’un de ses brillants collègues.

- Ecoute Franck, tout cela n’est pas vraiment de mon rayon. Mais je vais te mettre en contact avec un jeune gars que j’ai récemment embauché. Vois tout cela avec lui.

C’est ainsi que Jean Martial Lefranc se retrouve chargé du lancement de Sega, avec une mission on ne peut plus claire :

- Au mois de septembre, il faut que tu aies mis en place la distribution française de Sega, explique malicieusement Oncle Franck.

Herman et Lefranc découvrent qu’ils doivent en premier lieu débrouiller un indescriptible embrouillamini. Depuis le début de l’année 1987, une petite société locale, Master Games a prise en charge la distribution des consoles de Sega. Elle est dirigée par un écossais, McSween et un français, Gilles Cavaglione.

En un an, Master Games est parvenu à vendre deux cent consoles Sega Master System. Mais sa situation exacte est ambiguë. Herman et Lefranc font des pieds et des mains pour obtenir des informations précises. Quelle est l’étendue exacte du stock de Master Games ? Combien de machines ont été payées à Sega ? Combien comptent-ils encore recevoir de Master System ?... A toutes ces questions, ils n’obtiennent que de vagues réponses et plusieurs mois s’écoulent avant qu’ils ne puissent réaliser que Master Games a fait preuve d’une gestion minimale, sinon douteuse. Soucieux d’en terminer au plus tôt, Herman propose d’intégrer Master Games dans Virgin Interactive. Mais il ne parvient pas à obtenir une réponse claire de Cavaglione et McSween.

En avril, une réunion est organisée dans un café de la place des Vosges pour tenter de trouver une solution au blocage des négociations. A six heures du soir, Herman et Lefranc voient arriver le père de Gilles Cavaglione, un politicien médaillé de la Légion d’Honneur, qui gravite dans l’entourage de Jacques Médecin à Nice. L’homme qui sort d’on ne sait où explique qu’il a un dossier complet sur McSween, que le seul coupable dans les magouilles commises par Master Games n’est autre que cet écossais, et qu’au final, son fils est totalement innocent dans l’histoire. Surpris par le caractère abracadabrant de cette intervention, Herman propose d’attendre la venue des deux gestionnaires de Master Games pour tirer l’affaire au clair.

Une heure et demi plus tard, Gilles Cavaglione arrive sur les lieux, habilllé de manière voyante et s’assoit fébrilement à la table. Persuadé que Herman ne comprend pas un traître mot de français, il s’adresse à son père de manière bouillonnante, comme s’il venait, dans un coup de théâtre retentissant, révéler à Othello la perfidité de Iago.

- Je viens de parler à McSween. Il est allé voir Sega à Tokyo et a obtenu un nouvel accord avec eux. Ces types de Virgin n’ont pas à se mêler de nos affaires. Nous ne devrions même pas discuter avec eux !

Amusés, Herman et Lefranc échangent des regards complices. Le visage du politicien Cavaglione devient blême :

- Gilles, calme-toi. Ce n’est peut-être pas l’endroit pour discuter de cela. Monsieur Herman, pourrions-nous convenir d’un autre rendez-vous...

- Avec grand plaisir, Monsieur Cavaglione, répond Herman. A propos, quel temps fait-il sur la côte d’Azur ?

Pendant quelques minutes, la conversation se poursuit sur le mode anodin, tandis que Gilles Cavaglione, le visage rouge, réalise que le britannique parle un français tout à fait correct. Soudain Herman change de ton et s’adresse de manière directive à monsieur Cavaglione.

- Dites donc, pourriez-vous jeter un coup d’œil dans votre dossier ?

- Et pourquoi cela ? demande Cavaglione.

- Et bien, si vous regardez bien, vous verrez que jusqu’ici, McSween vous a raconté deux cent mensonges. Or, je suis heureux de mettre les compteurs à jour. Le total s’élève désormais à deux cent un !

Quelques jours plus tard, Virgin France a repris la distribution exclusive de Sega et l’épisode Master Games n’est plus qu’un mauvais souvenir. Herman découvre cependant que McSween s’était bel et bien rendu au siège de Haneda pour plaider sa cause et s’était vu opposer une fin de non recevoir. A force de persévérance, il avait obtenu de se joindre à un dîner auquel participait Nakayama.

Au cours du repas, l’écossais avait vécu une longue humiliation, le président de Sega ne daignant pas lui adresser une seule fois la parole, et se contentant de discuter en japonais avec ses collègues. En fin de repas, McSween, avait tenté le tout pour le tout : il s’était emparé d’un vase posé sur la table et en avait renversé l’eau sur sa tête. Malgré cette mise en scène, l’écossais n’avait eu que quelques minutes pour défendre son dossier, Nakayama ayant confirmé la rupture des relations avec Master Games. Malgré ce veto absolu, McSween n’avait pas hésité à appeler Gilles Cavaglione pour expliquer que tout était en train de s’arranger !

Les responsables des achats de supermarchés, grands magasins et boutiques de loisir ne montrent aucun empressement à accueillir Jean Martial Lefranc lors de sa tournée de la France profonde. La chute vertigineuse des consoles d’Atari en 1983 est encore dans toutes les mémoires. Les revendeurs de logiciels, mieux informés, savent pour leur part que si le marché a bel et bien repris, aux Etats-Unis, Nintendo a pilonné Sega. Or, le nouveau géant de la console a choisi Bandaï, le géant du jouet, pour accomplir sa percée en France.

Le français Patrick Lavanant — le frère de l’actrice Dominique — a ouvert le feu dès 1987, aux commandes de sa société Audio Sound System et sa stratégie a consisté à placer la NES dans les rayons hi-fi des hypermarchés.

« Si la NES est placée dans les départements jouets, elle disparaîtra comme peau de chagrin au premier janvier, ce qui rendra impossible la vente de logiciels, du fait de leur prix » a expliqué Lavanant à Ron Judy, l’américain recruté par Arakawa avec pour tâche de développer Nintendo en Europe.

Lavanant est parvenu à vendre quinze mille NES au cours de l’année 1987. Judy a jugé la performance insuffisante et a finalement confié la distribution de la console Nintendo à Bandaï France que dirige Bernard Prat - Lavanant ne va pas tarder à le rejoindre.

Face à cette machine de guerre, Lefranc entreprend un travail de fourmi, sous la supervision bienveillante et active de Herman, devant lequel toutes les portes s’ouvrent comme par miracle. L’argument de vente retenu est le suivant : « La Master System va vous permettre de retrouver à la maison vos jeux d’arcade préférés ». Et d’ajouter que rien qu’au Japon, Sega gère un parc de quarante mille bornes d’arcade.

Le duo Herman et Lefranc accomplit un véritable tour de force. A la fin de l’année 1988, Virgin Loisirs a réussi à écouler près de quarante mille Master System, réalisant un chiffre d’affaires plus qu’honorable de cinquante millions de francs. Pour sa part, Bandaï a vendu un chiffre légèrement supérieur de NES, et le chiffre d’affaires de l’activité Nintendo s’élève à soixante millions de francs. Inconnue un an plus tôt, la marque Sega fait presque jeu égal avec Nintendo sur le sol français alors qu’au niveau mondial, le parc de Master System est insignifiant au regard des NES. Au niveau européen, Sega se paye le luxe de dépasser légèrement Nintendo en terme de part de marché, cinq cent mille Master System ayant été écoulées.

Une telle nouvelle réjouit d’autant Nakayama et Rosen, que les deux compères se préparent à abattre leur carte maîtresse.

La bombe de Sega s’appelle la Megadrive, une console qui apparaît sur le marché japonais en octobre 1988. Alors que la NES tout comme la Master System repose sur un microprocesseur 8 bits, analogue à celui qui équipait l’Apple 2 dix ans plus tôt ; la Megadrive a été bâtie à partir d’un microprocesseur 16 bits, identique à celui de l’ordinateur Macintosh d’Apple.

Une telle fondation permet l’écriture de jeux plus rapides avec un graphisme se rapprochant du dessin animé - la Megadrive peut afficher plus de cinq cent couleurs et permet de réaliser des effets de profondeur. Au niveau sonore, elle offre une qualité audio stéréo proche du CD. Sa deuxième force vient de ce qu’elle permet une adaptation aisée des jeux d’arcade les plus avancés de Sega.

Pour en apporter la démonstration, la compagnie de Handa a elle-même adapté les plus grands succès de ses salles de jeux, tels Altered Beast. De façon globale, cette console 16 bits éclipse la NES en terme de capacités. Et pour s’attirer les bonnes grâces des éditeurs de jeux, Sega propose des licences de développement moins coûteuses que celles de Nintendo.

Au Japon, la suprématie de la NES est telle que l’apparition de la Megadrive passe relativement inaperçue. En revanche, David Rosen, qui a désormais ses bureaux à Los Angeles et possède six demeures dans des lieux idylliques, d’Hawaii à Berverly Hills en passant par Palm Springs, a bon espoir d’imposer la nouvelle venue sur le sol américain. Le fondateur de Sega opte pour une campagne de publicité agressive. La sortie américaine de la Megadrive en septembre 1989 se traduit par un succès encourageant - plus de cinq cent mille unités sont vendues au cours des quatre derniers mois de l’année.

Afin de transformer l’essai, Rosen cherche à embaucher un patron de choc, qui serait en mesure d’imposer la marque auprès des adolescents américains et de déstabiliser Nintendo. Il trouve l’oiseau rare en la personne de Tom Kalinske, président de la compagnie Matchbook International, un fabricant de jouets, et ancien collaborateur de Mattel où il a opéré pendant quinze ans.

Doté d’un physique et

d’une classe à la Robert Redford avec une grande taille et des cheveux

grisonnants, Tom Kalinske est un homme doux, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Quadragénaire plein d’esprit, il défend ses idées de manière posée, mais avec

acharnement. Pour séduire ses interlocuteurs, cet homme au sourire étincelant

n’hésite pas à parsemer sa conversation de bons mots.

La première réaction de Kalinske lorsqu’il entend parler de Sega est pourtant la suivante... :

« Vous êtes en compétition avec Nintendo ! La partie ne sera pas facile, ils sont immenses ! »

(...)

[Extrait du chapitre 6 de La Saga des Jeux Vidéo]

L'histoire du phénomène Pokémon

L'histoire de Minecraft et de Pokemon Go